普通自動車の相続(名義変更)

自動車の所有者が遺言書などを残さずにお亡くなりになると、死亡日に自動車の所有権は法定相続人に移転します。この場合、相続人の範囲の調査を行った上で相続人を確定させて、必要に応じて遺産分割協議を行い、自動車の名義変更手続(移転登録)をすることになります。また、遺産分割協議の当事者の中に親権者と子(未成年者)いる場合は、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。「特別代理人」についてはこちらをご覧ください。なお、「移転登録」はナンバープレートが付いている車両の名義変更となりますので、ナンバープレートの変更がある場合は、旧ナンバープレートを運輸支局に返納します。

「相続」による名義変更完了までの手順

-

1.車庫証明の取得

相続を原因とする自動車の名義変更をする際には、基本的に車庫証明を取得する必要がありますが、同居のご家族が自動車を相続する場合は、車庫証明の提出は不要となるケースがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

-

2.必要書類の準備

相続による移転登録に必要な書類を準備します。

必要書類については下記をご参照下さい。2.複数の相続人の中の一人が相続する場合(遺産分割協議による移転登録)

-

4.車検証の交付・自動車税申告

登録書類に不備が無ければ、新しい車検証が交付されます。車検証が交付されたら、そのまま隣接する県税事務所の窓口に自動車税の申告を行います。

「相続」を原因とする名義変更は、自動車税の課税対象となりません。

ただし、被相続人➡相続人➡第三者へ名義変更する場合は、

(相続人➡第三者間※移転原因「売買」など)の名義変更は通常通り自動車税の課税対象となります。なお、ナンバープレートの管轄に変更が無ければ、手続は税申告で完了です。 -

5.ナンバープレートの取付・封印

ナンバープレートに管轄変更がある場合は、自動車税申告を終えたら、そのままナンバープレートの交付窓口に向かいます。その場でナンバープレートが交付されますので、持ち込みした車両にナンバープレートを取り付けて封印を行います。ナンバープレートの封印は法令に基づいて専門の作業員が行います。なお、行政書士による出張封印は運輸支局に車両を持込せずに、封印資格のある行政書士が車両の場所に出張して封印を行うことが可能です。

※弊所に手続のご依頼を頂く際の流れにつきましては、「ご依頼を頂く際の流れ」をご覧下さい。

※当サイトをご利用の際には免責事項をご確認下さい。

相続を原因とする移転登録に必要な書類

相続による普通自動車の名義変更手続に必要な書類は、相続人の範囲などにより準備する書類が増減します。戸籍除籍抄謄本等の戸籍関係書類等は原本還付が可能です。全てのコピーを提出して原本を運輸支局の窓口に提示することにより、原本は返却されます。

なお、印鑑証明書、住民票等は原本還付できません。

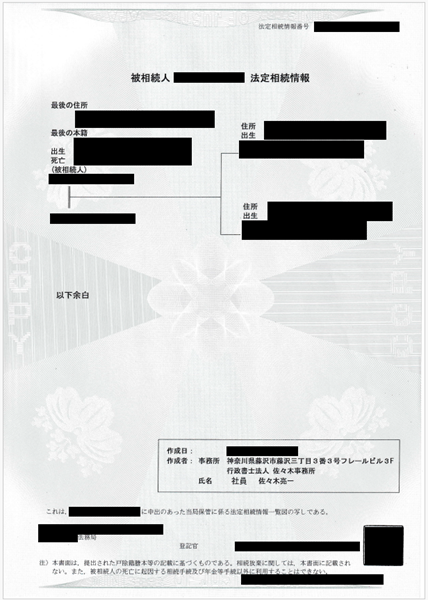

上記の戸籍関係書類の提出に代えて法定相続情報証明(法務局HP参照)を提出することにより、手続を行うこともできます。

〈法定相続情報サンプル〉

相続人が一人の場合

相続人の範囲の調査を行った結果、相続人が一人となることが確定した場合は、相続開始と同時に被相続人(亡くなった人)の所有していた自動車をその相続人一人が相続します。この場合、遺産分割協議はありませんので、遺産分割協議書は提出しません。

「相続人の範囲」について

相続人は戸籍の記載から確認します。配偶者は常に相続人となり(民法890条)その他の親族については、以下の順位となります。

第一順位「子」

第二順位「直系尊属」※被相続人の上の世代の血族(父母、祖父母、曽祖父母など)

第三順位「兄弟姉妹」

先順位の相続人がいる場合は、後順位の親族は相続人になりません。また、相続の発生以前に被相続人の「子」が死亡、相続排除、相続欠格に該当又は「兄弟姉妹」が死亡、相続欠格に該当しているときには、その者の子が代襲相続人となります。

例えば、兄弟姉妹(第三順位)が相続人となる場合は、第一順位の「子」と第二順位の「直系尊属」が存在しないことなどの相続しない事を証明する為の戸籍関係書類等が必要です。また代襲相続が発生している場合には、代襲相続を証明する為の戸籍関係書類等が必要です。

なお、上記の戸籍関係書類の提出に代えて法定相続情報証明を提出することにより、手続を行うこともできます。

必要書類

※下記の書類は全て原本が必要です。

- 1.被相続人(所有者)の死亡を確認できる「戸籍全部事項証明書」、「除籍謄本」等(死亡による除籍の記載があるもの)

- 2.被相続人の「改製原戸籍」、「除籍謄本」等、その他親族の「戸籍謄本」、「除籍謄本」等(法定相続人が一人であることを証明できるもの)

- 3.相続人の印鑑証明書(発行日から3か月以内)

- 4.委任状.pdf

- 5.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)

※有効期限内の車検証 - 6.ナンバープレート前後2枚(管轄変更又は番号変更がある場合に必要です。)

- 7.自動車保管場所証明書(車庫証明)※交付日から30日以内

車庫証明は不要となるケースがあります。

新たに「使用者」となる人の住所が、車検証に記載されている「旧使用者」の住所と同一、かつ、「使用の本拠の位置」に変更がなければ、「車庫証明」は不要です。(例:同居しているご家族が亡くなって自動車を相続する場合)なお、新たに「使用者」となる人の住所が車検証記載の「旧使用者」の住所と異なり、「使用の本拠の位置」を変更しない場合は、「車庫証明」は不要ですが、「使用の本拠の位置」を証明する書類が必要です。

「使用の本拠の位置」を証明する書類

「使用の本拠の位置」に新たに「使用者」となる人宛てに届いている「公共料金の領収書」(電気、ガス、水道等)最後の支払日から3か月以内のもの。

※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)、税申告書等の複数の書類を記入して一緒に提出します。

複数の相続人の中の一人が相続する場合(遺産分割協議による移転登録)

相続人の範囲の調査を行った結果、複数の人が共同相続人となることが確定した場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、対象の自動車を誰が相続するのかを決めます。この場合は名義変更の手続の際に「遺産分割協議書」を提出又は提示します。(※自動車専用の遺産分割協議書以外の様式の遺産分割協議書は、コピーを提出して原本は「提示」となります。)なお、遺産分割協議は共同相続人全員の合意により成立します。共同相続人が一人でも欠けると遺産分割協議は法律上、成立しません。

「相続人の範囲」について

相続人は戸籍の記載から確認します。配偶者は常に相続人となり(民法890条)その他の親族については、以下の順位となります。

第一順位「子」

第二順位「直系尊属」※被相続人の上の世代の血族(父母、祖父母、曽祖父母など)

第三順位「兄弟姉妹」

先順位の相続人がいる場合は、後順位の親族は相続人になりません。また、相続の発生以前に被相続人の「子」が死亡、相続排除、相続欠格に該当又は「兄弟姉妹」が死亡、相続欠格に該当しているときには、その者の子が代襲相続人となります。

例えば、配偶者と兄弟姉妹(第三順位)が相続人となる場合は、第一順位の「子」と第二順位の「直系尊属」が存在しないこと等の相続しない事を証明する為の戸籍関係書類等が必要です。また代襲相続が発生している場合には代襲相続を証明する為の戸籍関係書類等が必要です。

なお、上記の戸籍関係書類の提出に代えて法定相続情報証明を提出することにより、手続を行うこともできます。

必要書類

※下記の書類は全て原本が必要です。

- 1.【自動車専用】遺産分割協議書(記入用)

- 2.被相続人(所有者)の死亡を確認できる「戸籍全部事項証明書」、「除籍謄本」等(死亡による除籍の記載があるもの)

- 3.遺産分割協議の当事者(確定した相続人)全員を確認できる「戸籍全部事項証明書」、「戸籍謄本」、「除籍謄本」、「改製原戸籍」等

- 4.相続人の印鑑証明書(発行日から3か月以内)

- 5.委任状.pdf

- 6.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)

※有効期限内の車検証 - 7.ナンバープレート前後2枚(管轄変更又は番号変更がある場合に必要です。)

- 8.自動車保管場所証明書(車庫証明)※交付日から30日以内

車庫証明は不要となるケースがあります。

新たに「使用者」となる人の住所が、車検証に記載されている「旧使用者」の住所と同一、かつ、「使用の本拠の位置」に変更がなければ、「車庫証明」は不要です。(例:同居しているご家族が亡くなって自動車を相続する場合)なお、新たに「使用者」となる人の住所が車検証記載の「旧使用者」の住所と異なり、「使用の本拠の位置」を変更しない場合は、「車庫証明」は不要ですが、「使用の本拠の位置」を証明する書類が必要です。

「使用の本拠の位置」を証明する書類

「使用の本拠の位置」に新たに「使用者」となる人宛てに届いている「公共料金の領収書」(電気、ガス、水道等)最後の支払日から3か月以内のもの。

※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)、税申告書等の複数の書類を記入して一緒に提出します。

複数の相続人の中の一人が相続する場合(車両の査定価格が100万円以下)

相続対象の自動車の査定価格が100万円以下のケースで「査定書」を添付して名義変更を行う場合は、「遺産分割協議書」に代えて「遺産分割協議成立申立書」を提出して名義変更の手続きを行うことが可能です。ただし、この場合でも法律の定めに従い共同相続人全員による遺産分割協議を行い、自動車を相続する人を決める必要はあります。遺産分割協議を行わずに名義変更をしてしまうとトラブルになる可能性もありますので、ご留意下さい。

「相続人の範囲」について

相続人は戸籍の記載から確認します。配偶者は常に相続人となり(民法890条)その他の親族については、以下の順位となります。

第一順位「子」

第二順位「直系尊属」※被相続人の上の世代の血族(父母、祖父母、曽祖父母など)

第三順位「兄弟姉妹」

先順位の相続人がいる場合は、後順位の親族は相続人になりません。また、相続の発生以前に被相続人の「子」が死亡、相続排除、相続欠格に該当又は「兄弟姉妹」が死亡、相続欠格に該当しているときには、その者の子が代襲相続人となります。

例えば、配偶者と兄弟姉妹(第三順位)が相続人となる場合は、第一順位の「子」と第二順位の「直系尊属」が存在しないことなどの相続しない事を証明する為の戸籍関係書類等が必要です。また代襲相続が発生している場合には代襲相続を証明する為の戸籍関係書類等が必要です。

なお、上記の戸籍関係書類の提出に代えて法定相続情報証明を提出することにより、手続を行うこともできます。

必要書類

※下記の書類は全て原本が必要です。

- 1.【自動車の査定価格が100万円以下の場合】遺産分割協議成立申立書(記入用)

- 2.査定書(原則、自動車の査定資格のある査定士発行のもの)※自動車の売買契約書等では代用不可です。

※「査定書」の発行は「日本自動車査定協会」を利用する方法があります。

日本自動車査定協会は法定の手続きに使用できる査定証を発行してもらえる機関です。 - 3.被相続人(所有者)の死亡を確認できる「戸籍全部事項証明書」、「除籍謄本」等(死亡による除籍の記載があるもの)

- 4.被相続人の「戸籍全部事項証明書」、「戸籍謄本」「除籍謄本」、「改製原戸籍」等のいずれか1点(自動車を相続する相続人を確認できるもの)

- 5.相続人(遺産分割協議成立申立人)の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)

- 6.委任状.pdf

- 7.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)

※有効期限内の車検証 - 8.ナンバープレート前後2枚(管轄変更又は番号変更がある場合に必要です。)

- 9.自動車保管場所証明書(車庫証明)※交付日から30日以内

車庫証明は不要となるケースがあります。

新たに「使用者」となる人の住所が、車検証に記載されている「旧使用者」の住所と同一、かつ、「使用の本拠の位置」に変更がなければ、「車庫証明」は不要です。(例:同居しているご家族が亡くなって自動車を相続する場合)なお、新たに「使用者」となる人の住所が車検証記載の「旧使用者」の住所と異なり、「使用の本拠の位置」を変更しない場合は、「車庫証明」は不要ですが、「使用の本拠の位置」を証明する書類が必要です。

「使用の本拠の位置」を証明する書類

「使用の本拠の位置」に新たに「使用者」となる人宛てに届いている「公共料金の領収書」(電気、ガス、水道等)最後の支払日から3か月以内のもの。

※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)、税申告書等の複数の書類を記入して一緒に提出します。

複数の相続人が共同で相続する場合(共同相続による移転登録)

相続人同士の事情により遺産分割協議を行わない場合、1台の自動車を複数の共同相続人が共有名義で登録することが可能です。この場合、車検証(自動車検査証記録事項)の「所有者」の欄に代表者1名の氏名、住所が記載されます。他の共有者は「備考欄」に氏名、住所が記載されます。

「相続人の範囲」について

共同相続人は戸籍の記載から確認します。配偶者は常に相続人となり(民法890条)その他の親族については、以下の順位となります。

第一順位「子」

第二順位「直系尊属」※被相続人の上の世代の血族(父母、祖父母、曽祖父母など)

第三順位「兄弟姉妹」

先順位の相続人がいる場合は、後順位の親族は相続人になりません。また、相続の発生以前に被相続人の「子」が死亡、相続排除、相続欠格に該当又は「兄弟姉妹」が死亡、相続欠格に該当しているときには、その者の子が代襲相続人となります。

例えば、配偶者と兄弟姉妹(第三順位)が相続人となる場合は、第一順位の「子」と第二順位の「直系尊属」が存在しないことなどの相続しない事を証明する為の戸籍関係書類等が必要です。また代襲相続が発生している場合には代襲相続を証明する為の戸籍関係書類等が必要です。

なお、上記の戸籍関係書類の提出に代えて法定相続情報証明を提出することにより、手続を行うこともできます。

必要書類

※下記の書類は全て原本が必要です。

- 1.被相続人(所有者)の死亡を確認できる「戸籍全部事項証明書」、「除籍謄本」等(死亡による除籍の記載があるもの)

- 2.共同相続人を全員確認できる「戸籍謄本」、「除籍謄本」、「改製原戸籍」等

- 3.相続人全員の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)

- 4.相続人全員の委任状.pdf

- 5.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)

※有効期限内の車検証 - 6.ナンバープレート前後2枚(管轄変更又は番号変更がある場合に必要です。)

- 7.自動車保管場所証明書(所有者兼使用者となる人(代表者1名)の車庫証明)※交付日から30日以内

車庫証明は不要となるケースがあります。

新たに「使用者」となる人の住所が、車検証に記載されている「旧使用者」の住所と同一、かつ、「使用の本拠の位置」に変更がなければ、「車庫証明」は不要です。(例:同居しているご家族が亡くなって自動車を相続する場合) なお、新たに「使用者」となる人の住所が車検証記載の「旧使用者」の住所と異なり、「使用の本拠の位置」を変更しない場合は、「車庫証明」は不要ですが、「使用の本拠の位置」を証明する書類が必要です。

「使用の本拠の位置」を証明する書類

「使用の本拠の位置」に新たに「使用者」となる人宛てに届いている「公共料金の領収書」(電気、ガス、水道等)最後の支払日から3か月以内のもの。

※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)、税申告書等の複数の書類を記入して一緒に提出します。

遺産分割協議をする際の特別代理人の選任について

被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成されていなかった場合は、法定相続分の割合にしたがって法定相続人が相続財産を相続します。相続人が複数人いる場合は、自動車は共同所有の状態となるため、相続人の一人が単独で相続するためには、遺産分割協議を行う必要があります。未成年者は法律行為(売買契約や遺産分割協議も含む)を単独で行うことはできないとされていますので(民法5条)、未成年者が遺産分割協議を行うためには、親権者の同意または代理が必要です。とはいえ相続の場合は、相続人の中に親権者とその子である未成年者が含まれていることが多いので、遺産分割協議において相続人の1人である親権者がその子である未成年者を代理することはできないとされています。(民法826条「利益相反行為」)例えば夫(X)が死亡して妻(Y)とその子A(未成年者)と子B(未成年者)が相続人となる場合、妻(Y)とその子A(未成年者)と子B(未成年者)の3名で遺産分割協議をするためには、子Aと子Bのために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。(民法826条1項2項)ただし、特別代理人の選任の申し立ては専門的な手続となるため、特別代理人を選任することが困難な場合は、遺産分割協議を行わずに未成年者を含めた相続人全員の共同名義で自動車を相続する方法もあります。この場合、自動車は相続人全員の共同所有となり、相続人全員の氏名と住所が共有者として車検証に記載されます。

※当サイトをご利用の際には免責事項をご確認下さい。